Die Kartensammlung - Infonetz "Karten und Geodaten" (Jürg Bühler)

Chronik der Kartensammlung der ETH-Bibliothek Zürich 1964-2009

der Werdegang einer wissenschaftlichen Karteninstitution in 10

Szenen

Jürg Bühler (36 Jahre Verbundenheit mit der

Kartensammlung)

Szene 1: Die vier Weisen aus dem Polyland

Szene 2: Geograph gesucht - Einstellung und erste Arbeiten

Szene 3: Karteikataloge und Katalogisierungsregeln nach alter Väter Sitte

Szene 4: Alles unter Dach – Neue Räumlichkeiten und Eröffnung der Kartensammlung

TEIL II (1972-1990): ENTWICKLUNG ZUR GRÖSSTEN KARTENSAMMLUND DER SCHWEIZ

Szene 5: Vielfältigkeit und Grösse - von null auf 200'000

Szene 6: Die digitale Welt in Sicht - Planung des elektronischen Bibliothekskatalogs

Szene 7: Der Schritt nach aussen – Die Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare der Schweiz

TEIL III (1990-2006): NEUE WEGE- DIE DIGITALE HERAUSFORDERUNG

Szene 9: Die internationale Vernetzung – Globalisierung auf Kartenbibliotheksart

Szene 11: Von Projekt «Virtuelle Fachbibliothek für Geoinformation» zum Kartenportal.CH

ZUSAMMENFASSUNG

Die 60er-Jahre -

der

Aufbruch der Schweiz in eine zukunftsgerichtete Orts- Regional- und

Landesplanung.

Es fehlte an Entscheidungsgrundlagen in übersichtlicher und

ganzheitlicher Form, wie sie textliche Beschreibungen nicht

bieten können. Grafische Darstellungen der Landschaft waren als

topographische Karten verfügbar, nicht aber in thematischen

Darstellungen der Geologie, des Wassers, der Vegetation, der

Wirtschaft, der Bevölkerung usw.

Vier Professoren der ETH Zürich wollten dies ändern. Allen gemeinsam:

Die "Landschaft" war die Grundlage ihrer verschiedenen Wissensgebiete.

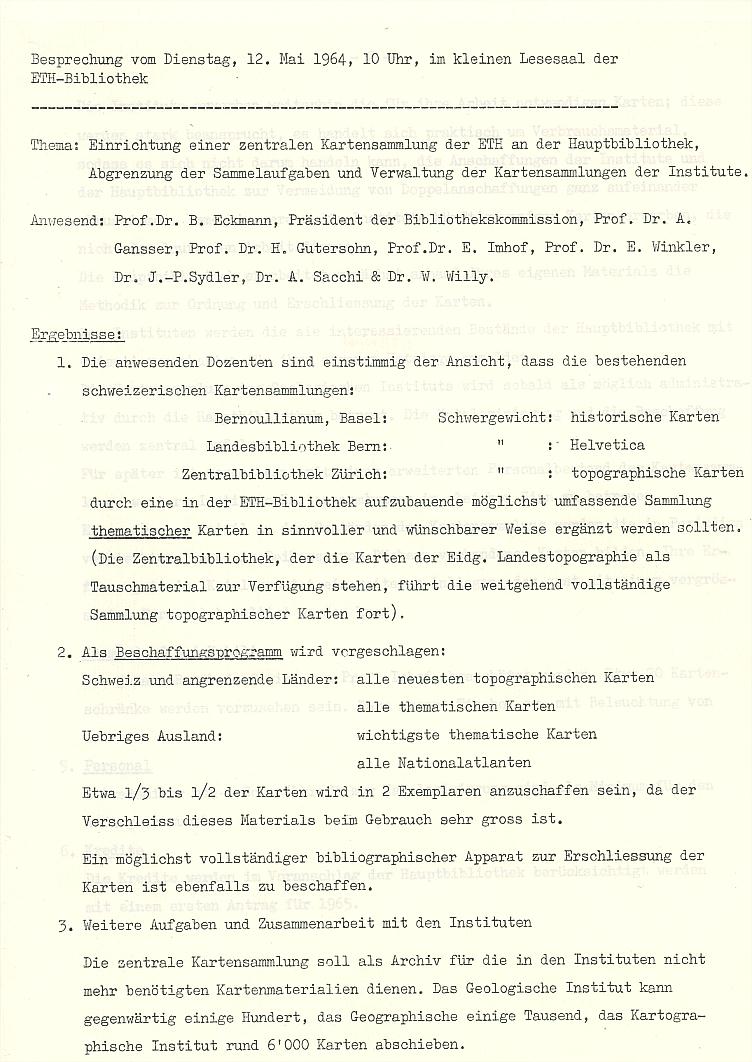

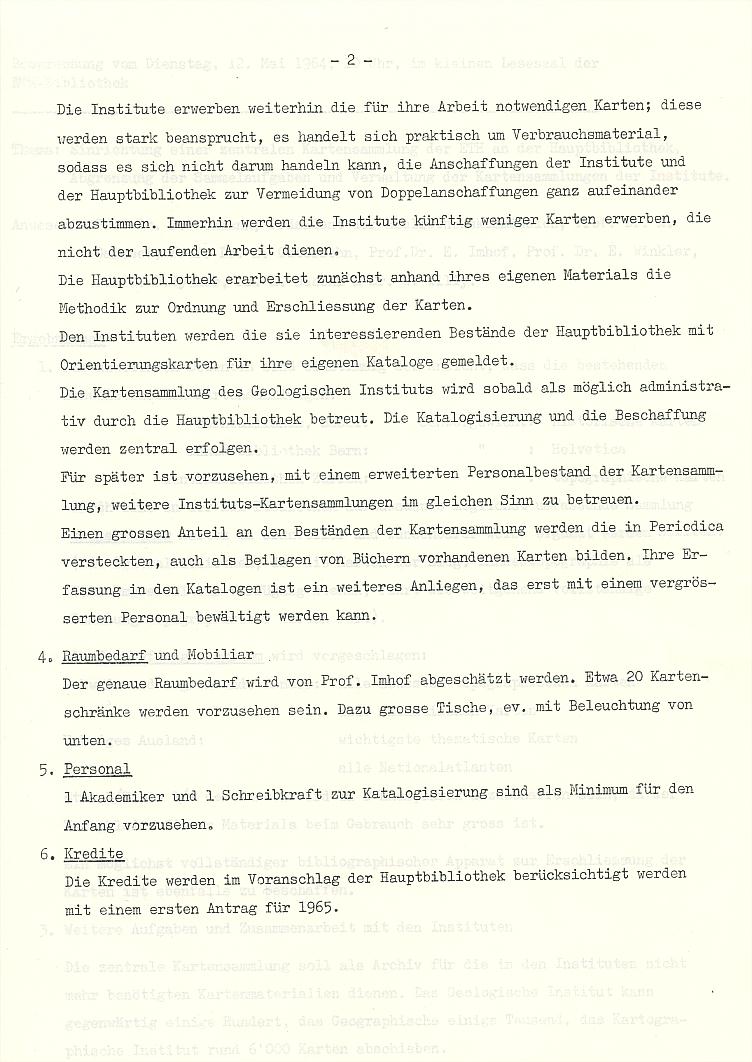

Der Entscheid des ETH-Rates für die Gründung einer ETH-Kartensammlung mit dem Schwerpunkt "Thematische Karten" resultierte 1964 auf einen Antrag dieser vier Professoren Imhof (Kartografie), Gansser (Geologie), Gutersohn (Geografie) und Winkler (Raumplanung), sowie der leitenden Personen der ETH-Bibliothek, Direktor Sydler, Vize-Direktor Dr. Willy und Abteilungsleiter Spezialsammlungen Dr. Kaufmann..

6 Jahre später, verzögert durch den Ausbau der ETH-Hauptbibliothek, erfolgte die Suche nach einem Fachmann, um die künftige Kartensammlung zu realisieren. Anfangs 1971 wurde der promovierte Geograf Jürg Bühler angestellt.

Weit entfernt von der grosszügigen Projektvorgabe des Personalbestandes von 3 Stellen, begann er als Einzelperson mit der Realisierung der bereits entworfenen Pläne.

Der Weg zum Arbeitsplatz führte über eine Holztreppe auf eine Galerie, wo einige Sacherschliessungs-Fachleute arbeiteten. Zuhinterst stand das Pult des neuen Kartenbibliothekars, gesäumt von einem Büchergestell von 2 Metern Breite, bestückt mit Literatur über das Kartenwesen, einigen Atlanten und wenigen Schachteln mit Faltkarten. Ergänzt wurde das Mobiliar durch einen einzigen Kartenschrank für die in Schubladen gelagerten ungefalteten Karten. Hier oben wurden nun die notwendigen Konzepte erarbeitet und mit den Fachleuten und den leitenden Bibliothekspersonen diskutiert. Die ETH-Bibliothek war zu diesem Zeitpunkt noch im Umbau und der Einzug der Kartensammlung in die neuen Räumlichkeiten erst im folgenden Jahr geplant.

Szene 3: Karteikataloge und Katalogisierungsregeln nach alter Väter Sitte

1971 stützten sich die Bibliotheken für die Katalogisierung und den alphabetischen Katalog noch auf die "Preussischen Instruktionen" und die moderneren "Anglo-American Rules for Cataloguing AACR2". Die Kataloge waren in Karteiform aufgebaut., katalogisiert wurde auf Matrizen, mit denen danach die Katalogkarten für die verschiedenen Kataloge gedruckt wurden. Eigentliche Katalogisierungsregeln für Kartenmaterial fehlten, kartenspezifische Informationen konnten nur in den Fussnoten erwähnt werden.

Für die

Sachkatalogisierung wurde die wissenschaftliche Universelle

Dezimalklassifikation UDK verwendet,

mit einer Wissenseinteilung nach Dezimalstellen. Für Kartenmaterial

jedoch war innerhalb der Geografie (DK 91) nur eine Zahl (DK 912)

vorhanden. Relativ umfangreich waren dagegen die DK-Zahlen für

geographische Namen, die sogenannten "Ortsanhängezahlen".

Prof. Emil Meynen am Institut für Landeskunde Bad Godesberg war in diesen Jahren führend im Entwickeln neuer Innovationen für die wissenschaftlichen Kartensammlungen: Titelaufnahme von Karten (neu z.B. eine «Mathematische Zone» mit Massstab, Projektion und Koordinaten), Sacherschliessung, Aufbewahrung von Karten mit Propagierung der Hängemappen etc. Vieles ist zu finden in der Reihe «Kartensammlung und Kartendokumentation», v.a. Heft 1 und H. 8 (in der ETH-BIB vorhanden).

Im neu erarbeiteten Konzept für die entstehende Kartensammlung der ETH-Bibliothek wurden folgende Parameter festgelegt:

- Katalogisierung nach dem Kartenkatalogisierungskonzept von

Emil Meynen mit einer "mathematischen Zone" (mit Massstab, Projektion

und Koordinaten-Eckwerten)

- Alphabetischer Katalog nach den Regeln der ETH-Bibliothek

- Systematischer Kartenkatalog nach der UDK, mit Erweiterung der DK 912

- Regional- und Sachkatalog mit der Sachsystematisierung von

Emil Meynen

Der Entscheid, trotz grösserem Aufwand jeweils die 4 Koordinatenwerten der Karte aufzunehmen, sollte sich als zukunftsträchtige Investition erweisen, bildete doch diese Information die Grundlage zum heutigen innovativen Kartensuchinstrument mit geographisch-räumlicher Suche Kartenportal.ch.

Szene 4: Alles unter Dach – Neue Räumlichkeiten und Eröffnung der Kartensammlung

Anfangs der Siebziger Jahre wurde die Erweiterung der ETH-Bibliothek in Angriff genommen, mit einem Ausbau des gesamten Dachstockes des ETH-Hauptgebäudes. Die neuen Arbeits- und Benutzerräume waren alle gegen die zwei grossen Innenhöfe gerichtet, da die Aussenfront des Gebäudes mit seinen Schrägdächern unter Denkmalschutz standen. Diese Räume mit schrägen Decken wurden als Magazine eingerichtet.

In dieses Konzept ist nun auch die neue Kartensammlung einbezogen: Unter dem Schrägdach war das Kartenmagazin geplant, gegen den Innenhof die Kartensammlungsräume für die Benutzung und die Kartenbearbeitung.

Unter der Dachschräge der Aussenfassade des ETH-Hauptgebäudes wurde nun das neue Kartenmagazin eingerichtet:

68 Planschränke mit Hängemappen für die modernen ungefalteten Karten, 12 Schubladenschränke für die empfindlichen alten Karten und 2 Rollengestelle, sowie an der Decke befestigte Tablare für die Faltkarten.

|

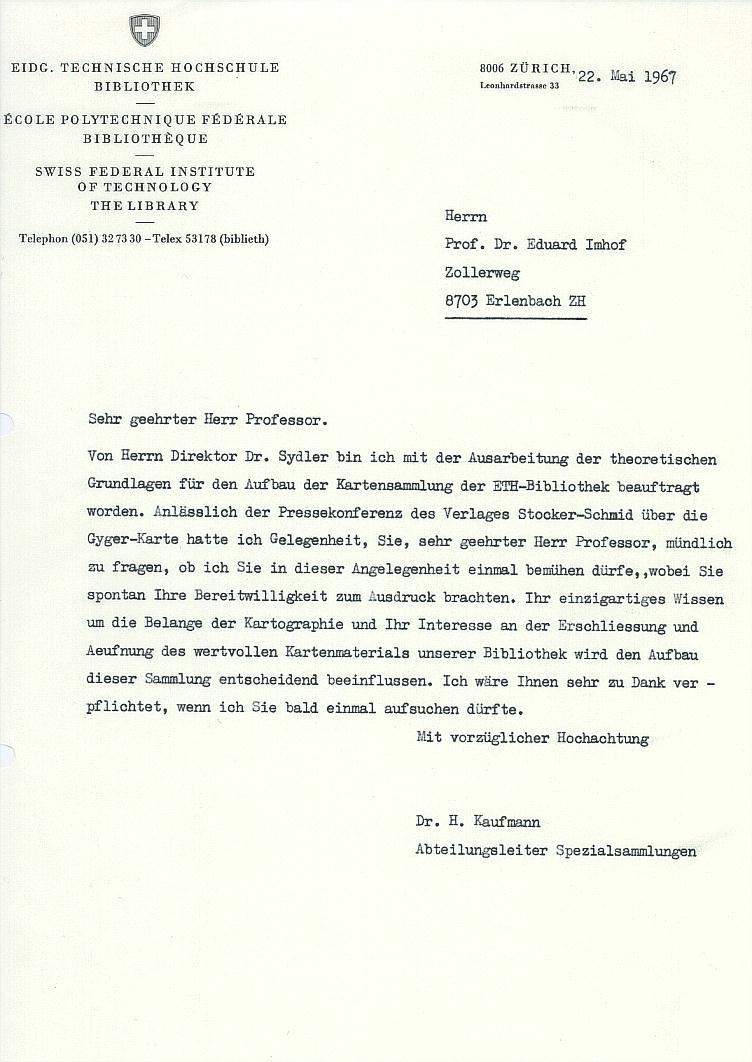

Vis-à-vis des

Kartenmagazins zog

die neue Kartensammlung anfangs 1972 in einen aus 2 grösseren

Büros errichteten Raum ein, welcher fortan als Kartenlesesaal für

die Kunden und als Arbeitsplätze der Kartenbibliothekarinnen und

Kartenbibliothekare dienten.

Da sowohl das Konsultieren wie auch das Arbeiten mit Karten naturgemäss viel Platz beansprucht, waren die Platzverhältnisse von Anfang an eher eng. Am 15. Mai 1972 wurde die Kartensammlung offiziell eröffnet. |

---> TEIL II (1972-1990): ENTWICKLUNG ZUR GRÖSSTEN KARTENSAMMLUND DER SCHWEIZ

Szene 5: Vielfältigkeit und Grösse - von null auf 200'000

Szene 6: Die digitale Welt in Sicht - Planung des elektronischen Bibliothekskatalogs

Szene 7: Der Schritt nach aussen – Die Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare der Schweiz

--->TEIL III (1990-2006): NEUE WEGE- DIE DIGITALE HERAUSFORDERUNG

Szene 9: Die internationale Vernetzung – Globalisierung auf Kartenbibliotheksart

Szene 11: Von Projekt Fachbibliothek für Geoinformation» zum Kartenportal.CH